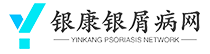

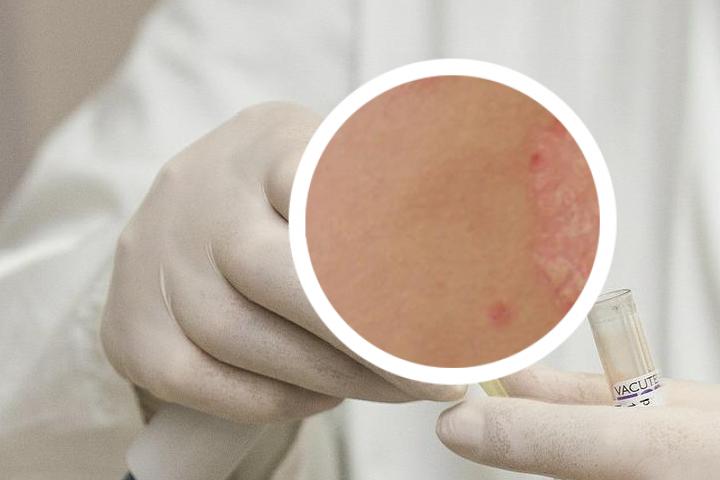

银屑病是一种慢性、复发性的自身免疫性皮肤病,其病因尚不清楚。在银屑病患者的皮肤中,晶体的沉积是一种少见但有着特殊意义的特征。黄色晶体指的是皮肤组织中出现的一种特殊的

银屑病是一种慢性、复发性的自身免疫性皮肤病,其病因尚不清楚。在银屑病患者的皮肤中,晶体的沉积是一种少见但有着特殊意义的特征。黄色晶体指的是皮肤组织中出现的一种特殊的晶体,称为菲什曼-K衍射(FK)晶体。这些晶体形成于银屑病斑块中,在病变部位许多淋巴细胞被激活的过程中凝集形成。银屑病晶体的形成与银屑病的具体病理生理机制密切相关。

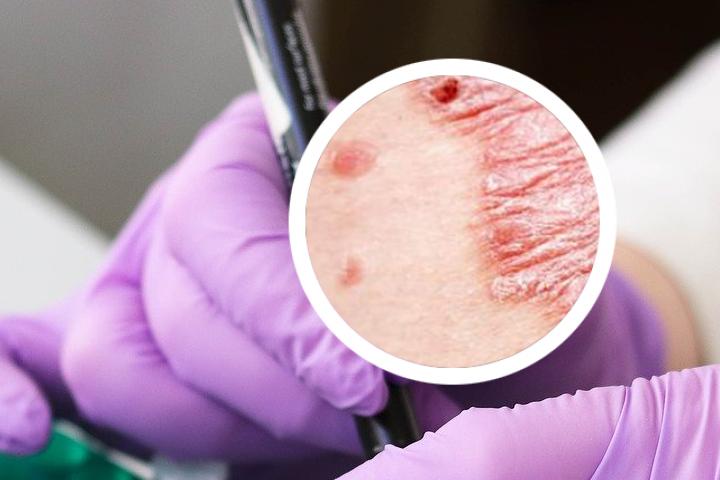

银屑病黄色晶体的形成与皮肤角化过程紊乱有关,角化过程紊乱导致了加速细胞增殖和角质细胞堆积在有形层中。在这个过程中,最外层被叫作死皮层或角质层,由已经死亡的角质细胞构成。这个角化过程的紊乱导致了局部免疫系统的紊乱,并进一步引发银屑病的发病。当淋巴细胞被激活时,它们会沿着血管或淋巴管向斑块中聚集,进而分泌越来越多的细胞因子和生长因子。这些细胞和细胞因子产生一个过程,最终导致了黄色晶体的形成。

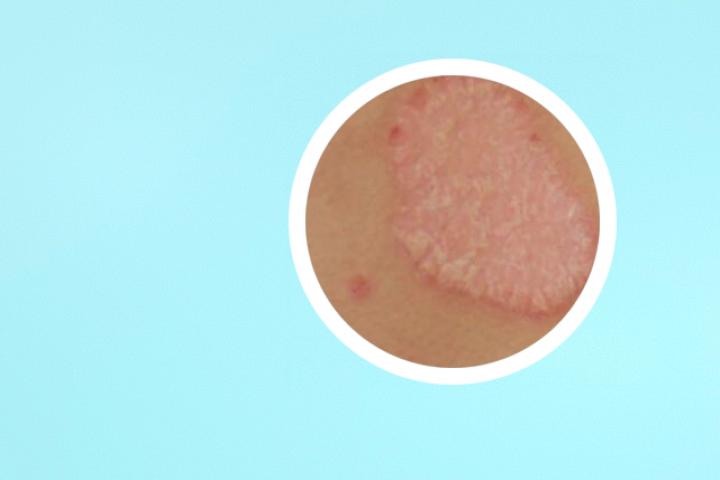

银屑病黄色晶体的形成可能与一些基因变异有关系。目前已经发现了259个与银屑病相关的基因,其中包括数组的免疫调节基因、角化和角栓形成相关的基因。这些基因的变异可以影响细胞因子和细胞增殖的控制,从而协调正常的角化和免疫功能。观察到银屑病黄色晶体大部分斑块中出现,并且与银屑病病情的严重程度相关。但没有证据表明黄色晶体形成始终伴随着银屑病的发病,所以黄色晶体并不是诊断银屑病的必要条件。

治疗银屑病黄色晶体需要从改善银屑病的整体症状入手。治疗措施包括局部外用和全身用药物。其中,保湿、角质软化、去除银屑等外用药物如激素类糖皮质激素制剂、维甲酸、沙丁胺醇等常被用于去除银屑和改善鳞屑型病变。而光疗、应用生物制剂、免疫抑制剂等内服药物可以控制皮肤病变,防止恶化和复发。在临床中可以观察到在皮肤病变得到改善的情况下,银屑病黄色晶体也会随之减少或消失。

总之,黄色晶体的存在是银屑病的补充特征之一,与银屑病的病理学和病理生理机制密不可分。银屑病黄色晶体的形成是细胞因子和细胞增殖的共同结果,可能受多种因素影响。对于患有银屑病黄色晶体的患者,应该综合治疗,针对皮肤病变施行全面治疗,以达到治愈、缓解和控制病情的目的。